La souris d’eau

«« Les choses qu’il faut avoir apprises pour les faire, c’est en les faisant que nous les apprenons ».

Aristote – Ethique à Nicomaque II -

Numéro 3 Troisième trimestre 2016

Périodique trimestriel de liaison du Conseil de Quartier Montsouris-Dareau avec les habitants.

SOMMAIRE

Editorial par Franck-Layré-Cassou

Pages 1-2

La rubrique littéraire : « trois amis en quête de sagesse » par Joëlle Nafziger et

Mylène Caillette Pages 3-4

La rubrique artistique : L’arbre du parc

Montsouris – Yvonne Grauer (1916-1999)

par Luc Facchetti Pages 5-8

La rubrique historique : « Le plancher de Jeannot » par Françoise Julien-Casanova

Pages 9-12

La rubrique : Présentation d’un de nos partenaires : L’association « L’art en Lire »

par Mylène Caillette Page 13

La rubrique « Au fil de l’eau » l’aqueduc

romain par Mylène Caillette Pages 14-15

Les interviews de Suzy : Une librairie exemplaire « L’herbe rouge »

par Françoise Julien-Casanova Pages 16-18

La rubrique : les actualités Peinture de l’escalier de la rue des artistes

par Mylène Caillette Page 19

Dernière minute : sous les pavés la plage

par Patrick Fravallo page 20

La boite à archives de Suzy Page 21

EDITORIAL

Chères amies et chers amis du quartier Montsouris-Dareau,

J’espère que votre été s’est bien passé, que vous avez pu recharger les batteries pour attaquer cette rentrée de la meilleure des façons possibles.

Pour l’éditorial de ce troisième numéro je ne m’attarderai pas plus sur ce que nous allons faire puisque nous allons nous retrouver lors de nombreuses réunions prochainement.

Je voudrais par contre revenir sur le succès du Tome 1 de Livres en Seine que nous avons organisé en collaboration avec l’association Rendez-Vous.

Nous avons offert dix mille livres, avons entendu dix artistes, reçu trente-quatre auteurs et cinq groupes de musique, et servi près de quatre cents repas.

Tout ceci n’aurait pas été possible sans les bénévoles que je remercie encore une fois chaleureusement, ainsi que les commerçants et partenaires, Buzz on Web, le Projet Voltaire, Spie, Lovin (rue des plantes), Les Jardins de Contini (Av. Gal Leclerc), Le café Colette (Daguerre), Green Café (Brézin), Le Cellier des Marchés (Mouton-Duvernet), boulangerie Le Petit Mitron (Mouton-Duvernet), la brasserie Maison Péret (Daguerre), Carrefour City et Carrefour Market (Raymond Losserand et Av. Gal Leclerc), Monoprix (Av. Gal Leclerc), Franprix (Av. du Maine et Brézin), U Express (Mouton-Duvernet et Place des droits de l’Enfant).

Cette première édition n’aurait pas été une telle réussite sans vous tous, et je suis très heureux de pouvoir vous annoncer que le Tome 2 est déjà prévu pour fin juin 2017en accord avec la mairie du XIVème arrondissement en espérant vous y retrouver encore plus nombreux !

Amitiés.

Franck Layré-Cassou

Photos Patrick Fravallo et Luc Facchetti

La rubrique littéraire

TROIS AMIS EN QUETE DE SAGESSE

Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard

Editions L’Iconoclaste & Allary – 2016

Nous avons souhaité parler de ce livre pour deux raisons : l’un des auteurs Christophe André est un auteur de notre quartier, psychiatre de renom à l’hôpital Ste Anne et pour le contenu qui peut apporter à chacun des recettes pour conduire au bonheur et à la sérénité.

Ce livre se présente sous la forme d’échanges entre les auteurs autour de douze thèmes choisis bien avant leur réunion. Tous trois écrivains, adeptes de la méditation issue du bouddhisme et partageant une valeur commune : la recherche du bonheur et de la sérénité par l’altruisme. Ils ont déjà publié séparément plusieurs ouvrages, sur ce sujet notamment. Ils avaient pu confronter leurs idées lors de manifestations communes où ils se retrouvaient régulièrement et où ils pouvaient débattre. Une amitié était née et l’idée d’écrire un livre ensemble en découlait presque naturellement.

Leurs parcours personnels, professionnels et philosophiques, bien que très différents, leur avaient paru, non pas un frein ni un obstacle, mais plutôt un atout supplémentaire et un enrichissement certain. Il ne restait plus qu’à trouver le lieu et le moment de ce séjour.

Rendez-vous fut pris pour une quinzaine de jours pendant la saison d’hiver, dans une maison en Dordogne, dans la vallée de Vézère, près de la communauté bouddhiste du centre d’Etudes de Chanteloube.

Christophe André est médecin psychiatre et psychothérapeute à l’hôpital Sainte Anne à Paris. Il est l’un des premiers médecins à introduire la méditation en psychothérapie qu’il enseigne depuis plus de 10 ans. C’est une thérapie nouvelle, la « méditation de pleine conscience » remettant en cause certaines notions freudiennes, et dans laquelle l’inconscient n’est plus le levier thérapeutique unique ou privilégié. La méditation en pleine conscience est selon Christophe André une manière d’apaiser les souffrances et de donner un sens à son existence. Son altruisme pour aider et soigner les autres lui procure personnellement du bien-être et le conduit à cette pensée que « la nature est bien faite car le bonheur nous donne l’énergie nécessaire pour venir en aide à autrui, pour agir, pour changer le monde ».

Ses ouvrages publiés entre 1996 et 2016 parlent de la méditation mais aussi du bonheur, de l’estime de soi, ou de la peur. Citons entre autres : « Imparfaits, libres et heureux », 2006- « Méditer jour après jour », 2011- « N’oublie pas d’être heureux », 2014.

Alexandre Jollien est né en Suisse et vit un handicap depuis sa naissance ; infirme moteur cérébral, il a vécu dix-sept ans dans un centre spécialisé. Il en sort à l’âge de vingt ans et poursuit normalement sa scolarité. Il obtient en 2004 une Licences en Lettres à l’Université de Fribourg puis une maîtrise en Philosophie. Il fonde une famille et sa paternité l’a beaucoup fortifié et aidé à surmonter les épreuves. Il vit actuellement en Corée du Sud à Séoul où il a l’opportunité d’approfondir sa pratique du Zen sous l’égide d’un maître et poursuit sa quête de connaissance des évangiles.

Du fait de son handicap, il a été nourri par le besoin mais également le désir de la lutte à la recherche du bonheur. Spinoza lui sert de guide « Bien faire et se tenir en joie ».

Il a publié plusieurs ouvrages, « Eloge de la faiblesse » a reçu le prix de l’Académie française (1999). En 2010, son ouvrage « Le Philosophe nu » a reçu le prix Psychologies/Fnac. Cette même année, il a reçu le prix Pierre Simon « Ethique et Société » pour l’ensemble de son œuvre. En 2012, il publie « Petit Traité de l’abandon » et en 2015 « Vivre sans pourquoi ».

Matthieu Ricard est biologiste de formation et a réalisé un Doctorat à l’Institut Pasteur dans le domaine de la génétique cellulaire dans le Laboratoire de François Jacob (Prix Nobel de médecine 1965). Il est le fils de Jean-François Revel, philosophe, journaliste et académicien.

Il aurait pu devenir un brillant chercheur mais il en décide autrement. Après avoir terminé son doctorat en 1972, fasciné par les maîtres tibétains qui avaient fui l’invasion chinoise, il décide de rencontrer l’un d’eux : Kangyour Rinpotché, qui est devenu son premier maître.

Il part étudier le Bouddhisme dans L’Himalaya où il vit depuis 40 ans.

Il est l’auteur de plusieurs livres dont « Le moine et le philosophe » dans lequel il dialogue avec son père Jean-François Revel (1997) ; puis « Plaidoyer pour le bonheur » (2003) ; « L’art de la méditation » (2008) et « Plaidoyer pour l’altruisme (2013).Il a aussi traduit plusieurs livres d’auteurs Tibétains.

Il est membre actif de l’Institut Mind and Life, association qui cherche à approfondir la compréhension scientifique de fonctionnement de l’esprit dans le but de réduire la souffrance intérieure. Il est cosignataire de plusieurs publications scientifiques.

L’intégralité des droits d’auteurs de Matthieu Ricard ainsi que le bénéfice de ses conférences sont dédiées à l’association humanitaire qu’il a créée au Népal (Karuna-Shechen) fondée sur la vision de « compassion en action ».

Pour chacun des auteurs, la façon d’aborder le sujet diffère car les motivations sont différentes pour chacun : Christophe, médecin veut soulager les souffrances physiques et morales ; Alexandre, philosophe, donne des conseils pour dépasser un handicap et veut nous rendre plus solidaires et plus tolérants.

Quant à Matthieu, moine bouddhiste, enrichi du message de ses maîtres spirituels, il pense que mois après mois, il est possible de devenir un être meilleur et plus éclairé.

Ce livre s’articule sur ces idées simples, applicables par tous mais parfois oubliées par beaucoup d’entre nous : comment vivre « aimablement » avec soi et avec les autres, sorte de manuel de bien-vivre et de savoir-vivre accessible à tous.

La méditation, qui « aide à la présence à soi », la philosophie qui nous rappelle que « Vanité des vanités, tout est vanité » et la psychiatrie qui prône de cultiver les émotions agréables et le « laisser-passer », ces domaines dans lesquels les auteurs évoluent, nous aident à cheminer vers la sérénité et la bienveillance, conditions nécessaires pour atteindre la sagesse :

« La gratitude se réjouit de ce qu’elle doit, quand l’amour-propre préférerait l’oublier. » André Comte-Sponville.

Mylène Caillette et Joëlle Nafziger, membres de la commission culture du CDQ.

La rubrique artistique

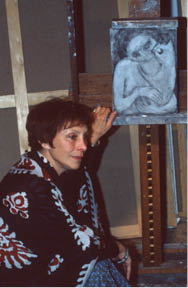

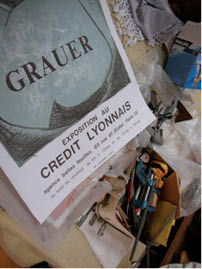

L’arbre du parc Montsouris. Yvonne GRAUER, peintre (1916-1999)

Au 4 rue Lacaze se dresse une

maison-atelier. Dire que cette maison se dresse est aller un peu loin car, à deux pas du réservoir Montsouris, elle est flanquée de deux immeubles qui la dépassent de deux bons étages.

Or c’était oublier un peu vite que, suivant la formule de Lamartine, les objets inanimés peuvent avoir une âme. Je ne parle pas de fantômes, mais d’une vibration particulière que connaissent bien les chineurs. Et cette maison était toute remplie de la vibration de l’artiste. C’était comme si elle venait de sortir faire les courses et allait revenir faire ses tableaux.

Vue panoramique de l'atelier avec une lumière zénithale.

C’est cette maison que m’a fait découvrir mon ami, Philippe Grauer, lorqu’il m’a annoncé en 1999 que sa mère, l’artiste Yvonne Grauer, était morte et, que lui-même habitant Marseille, il me confiait les clés pour la surveiller et préparer les visites pour sa vente à venir.

La photo de gauche montre l’artiste à trois endroits à la fois. Cette photo, prise vers 1980, n’est pas un photo-montage et a dû faire l’objet d’une exposition multiple montrant ainsi la créativité de l’artiste.

Je suis rentré dans son atelier pour découvrir une partie de l’œuvre de cette artiste née en1916 et qui fît partie de la nouvelle école de Paris avec Alfred Manessier et Edouard Pignon.

Vous pouvez retrouver une partie de ses œuvres sur le site http://ygrauer.online.fr

Luc Facchetti

J’ai demandé à son fils de nous raconter la vie de sa mère et voici son texte.

Il s’agit d’un témoignage de «première main».

Yvonne Grauer entre Lacaze et Montsouris

L’aventure commence villa Seurat, qu’André Lurçat, l’architecte, avait construite en 1925 je crois, et où vivait, depuis les années 60, Yvonne Grauer, une artiste contemporaine de son frère, Jean Lurçat vivant là aussi avec Simone, Robert Couturier, le sculpteur qui exposait à demeure rue Jacob chez Dina Vierny, dont la demeure était bâtie avec de belles briques rouge foncé de récupération d’une exposition internationale.

J’ai oublié laquelle, et de tant d’autres, du temps des arts, du temps des artistes. Elle exposait à la Galerie Boissière, où elle était sous contrat jusqu’en 68, puis dans différentes galeries de la rive droite, dont celle de Brami, qui vient de fermer, place Vendôme. C’était le temps de la Boulangerie des statues, aujourd’hui disparue, façadée devant une placette à l’angle de la rue de la Tombe Issoire et de la rue du Père Corentin, ancienne Voie verte rebaptisée du nom de l’assassiné par les nazis, qu’immortalisa Queneau :

Où sont donc tes statues, rue de la Tombe-Issoire

je me le demandais en passant l’autre soir

devant un boulanger dont la boutique indique

qu’il y eut des statues en ce quartier lyrique

sur qui Desnos jeta son charme poétique

«ton regard le plus beau ne fut qu’un accessoire»

où sont donc tes statues rue de la Tombe-Issoire ?

Celles de Robert Couturier siégeaient villa Seurat, c’est lui qui indiqua à son amie le 4 rue Lacaze, que je m’endettai pour le lui acquérir au début des années 70, le bailleur du 19 bis villa Seurat, en face de l’atelier de Praxitèle Zographos, le peintre que j’appelais Praxy pour l’embêter, jouxtant l’atelier de Prat – où est passé son prénom dans les replis de ma mémoire ? – en face il y eut Magnelli, c’est là que je rencontrai les Prassinos, dont la (trop) jeune (pour moi) fille était ravissante, et Michka, le jeune alors fils de Jacques Dutronc (ça tombe bien dans mon article), dont le chat Mattiok est venu mourir chez Yvonne, qui l’avait peint auparavant, je vous raconterai une autre fois l’histoire de Mattiok le laineux, le 19 bis, l’atelier d’Yvonne Grauer de la villa Seurat un certain Bine, administrateur de journaux africains, l’ayant mise en vente, étant trop cher pour elle. Une fois installée rue Lacaze, Couturier passait chez son amie, chez qui il avait installé un petit atelier bis et tous deux travaillaient là l’après-midi. Quand il passait en son absence il laissait dans la boîte à lettre un ticket de métro plié en guise de carte de visite.

J’effectuais encore pour ma mère des repérages à l’époque, je pense que le paulownia fut le dernier. Tout en haut à gauche quand on monte depuis l’entrée principale du parc Montsouris. J’ai eu beau ces jours-ci tourner et retourner dans tous les sens rien à faire, plus de poloniae, il n’en restait que deux m’a assuré le responsable du parc, inspectant sur son ordi tous ses sujets, c’est bien le mot. La Tempête aura eu raison du mien, et puis dit le spécialiste en regardant le tableau, avec une forme comme ça il était promis à un accident tôt ou tard.

Quel dommage, un arbre splendide. Il en existe une série de tableaux, je crois avoir conservé le plus beau, celui resté à l’atelier. Une œuvre majeure. La peau de l’arbre, parle, comme celle d’un nu, teintée comme une perle rare, dont le sombre laisse diffuser indéfiniment inexplicablement irradiante, de la lumière. Le parc alentour, on est en hiver, pleut et pleure d’une luminosité douce et pénétrante. Un beau Grauer.

Ne pouvant vous montrer le modèle original abattu par le temps heureusement miraculeusement conservé par l’art, je vous ai photographié un acacia sculpté pareil, que j’aurais pu lui indiquer comme arbre à peindre. C’est vrai elle a peint dans sa vie de nombreux beaux arbres, dont le robinier du square Vivien, près de la rue de la Bûcherie, datant de Saint Louis, encore sur son pied penché (et cimenté), lui, et un chêne de la forêt de Mortefontaine, que je conserve sur mes murs. Souvent des arbres chargés d’ans et d’histoire. Le nôtre mort trop jeune, à peut-être seulement 80 ans.

Haut de l’escalier

du 4 rue Lacaze.

Toutes les photos de l’article sont en Droits Réservés.

La rue Lacaze, où elle tint son atelier jusqu’à sa disparition avec le siècle, l’ami Facchetti l’a bien connu, l’ayant photographié sous toutes les coutures, ainsi que l’ensemble des tableaux qu’il contenait. C’est pour cela qu’il m’a passé commande d’un petit article, il mettrait des photos, pas besoin de beaucoup de texte. C’était compter sans l’accès proliférateur de l’écriture du fils.

Allez, tâchez de retrouver mon bel acacia, pour commencer, qui n’a rien à voir mais quand même, et si vous en redemandez, j’aurai encore des histoires du quartier à vous raconter.

Philippe Grauer.

La rubrique historique

Le plancher « de Jeannot », rue Cabanis

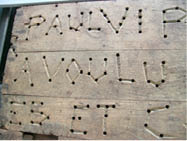

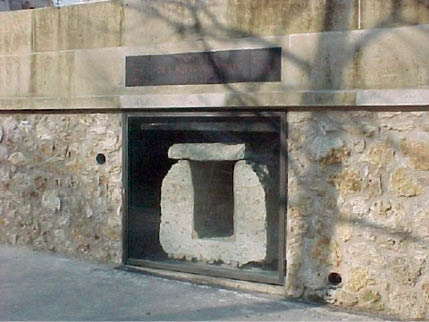

Le « plancher » dit « de Jeannot » est exposé au 7 rue Cabanis, face au Fiap1, adossé à l’hôpital Sainte-Anne, protégé par un dispositif en triptyque conçu spécialement par l’agence 2Koc2 pour cette exposition pérenne en plein air.

Les quatre panneaux de chênes qui le composent, pour une surface totale de 16 mètres carrés, ont été installés là en Juin 2007, grâce à Jean-Pierre Olier, chef du service hospitalo-universitaire de Sainte Anne.

Il s’agit effectivement du plancher qu’en 1971 un agriculteur schizophrène prénommé Jeannot (dit le béarnais) a gravé, creusé et foré à la gouge et au couteau, de façon rageuse, insensée, inouïe, avant de mourir d’inanition dans un total isolement, à trente trois ans, dans sa ferme familiale des environs de Lembeye (Pyrénées Atlantiques).

L’histoire du plancher, c’est aussi l’histoire de celui qui a laissé les inscriptions que l’on peut déchiffrer sur les planches. Elles composent un texte délirant et peu aisé à décrypter, car écrit en majuscules, sans ponctuation ni accent, ni respiration, ni enchaînement apparemment logique ou cohérent. Église et religion sont les premières violemment visées par des mots d’où exsude une souffrance terrible, mêlée à une fureur tout aussi terrible et ravageuse. Ce « testament » ou « manifeste », on ne sait, débute ainsi : « LA RELIGION A INVENTE DES MACHINES A COMMANDER LE CERVEAU DES GENS ET BETES ET AVEC UNE INVENTION A VOIR NOTRE VUE… ». Quelques mots plus loin, dans la même veine, l’attaque se poursuit : « L’EGLISE APRES AVOIR FAIT TUER LES JUIFS A HITLER A VOULU INVENTER UN PROCES TYPE ET DIABLE AFIN PRENDRE LE POUVOIR DU MONDE ET IMPOSER LA PAIX AUX GUERRES… ». Et puis tout de suite : « l’EGLISE A FAIT LES CRIMES ET ABUSANT DE NOUS PAR ELECTRONIQUE NOUS FAISANT CROIRE DES HISTOIRES ET PAR CE TRUQUAGE ABUSER DE NOS IDEES INNOCENTES RELIGION A PU… »

Le texte est fourni in extenso en fin d’article, pour consultation.

L’enfance de Jeannot ne laissait pas présager des suites. À vingt ans il s’enrôle en Algérie, suite à une déception sentimentale semble-t-il. Après le suicide par pendaison de son père, il doit rentrer chez lui pour s’occuper de la ferme, de sa mère Joséphine et de sa sœur Paule. Le trio familial va progressivement s’isoler, dériver et s’enfoncer dans un délire paranoïaque. Les troubles comportementaux de Jeannot s’accusent. La ferme périclite, les cultures sont abandonnées, les visiteurs chassés à coups de fusil. En 1971, la mère meurt. Jeannot et sa sœur la gardent plusieurs jours devant la cheminée «pour la réchauffer». Puis l’enterrent sous l’escalier de la maison, après avoir obtenu une autorisation spéciale. Jeannot va alors donner forme verbale à ses délires et creuser sa phrase en déroulé continu autour de son lit, dans le plancher de sa chambre où il s’enferme. Il y meurt de faim, cinq mois plus tard. «Imaginez un jeune type, tout seul à quatre pattes dans sa piaule, en train de graver ses délires dans le sol : Jeannot s’est crucifié lui-même sur ce plancher», souligne Jean-Pierre Olier3 .

Emmuré dans une irréductible solitude qui côtoie littéralement la mort, l’homme, arqué sur son plancher qu’il burine et troue en forcené, au-dessus du corps de la mère ensevelie, dénonce le monde que racontent ses imprécations et dont, à ses yeux victime, il s’est totalement retiré. L’Église est avant tout l’objet de ses âpres ressentiments, elle est l’origine des persécutions subies, coupable de crimes et cause de tous les maux.

En fin de texte on peut lire : « …JEAN PAULE SONT INNOCENTS… » Quel drame git sourdement dans cette affirmation ? De quels noeuds l’homme et sa soeur se sont-ils sentis prisonniers ? Dans quelles affres se sont-ils débattus ? Par deux fois Jeannot plaide leur innocence de ces actes criminels dont la responsabilité revient seule à l’Église…

Paule, la soeur, sera retrouvée morte quelques vingt ans plus tard. Et le corps de Jean-Jeannot, lui, sera alors découvert parmi les détritus des lieux livrés à l’abandon.

C’est à l’occasion de la vente de la ferme que le plancher est découvert par le fils du Docteur Roux, psychiatre collectionneur d’art brut et outsider. Le docteur Roux acquiert l’ensemble en 1993 - il est aussi l’auteur d’un ouvrage de référence sur le Plancher4 -, puis le revend au laboratoire pharmaceutique Bristol-Myers-Squibb (BMS) en 2002. BMS accepte de le céder à l’hôpital Ste Anne. Et, avec également le soutien de Otsuka Pharmaceutical France sa mise en valeur dans l’espace public sera ainsi actée.

En l’état, il n’est pas certain que cette mise en valeur soit optimale. La lourdeur de la construction métallique réalisée pour présenter les panneaux, les encadrer et les commenter, la masse visuelle des énormes châssis d’un gris clair froid, prennent le pas sur les bois exposés. Il faut de la bonne volonté pour percevoir les graphismes à travers les reflets des vitres qui nous renvoient en surimpression notre image et celles de l’environnement. Cet « enfermement » du triptyque s’effectue au détriment du rapport qu’on peut avoir avec la matière ligneuse, avec les gravures, les éclats et les attaques du bois. Par ailleurs, ce qui est loin d’être anodin, les panneaux sont installés à la verticale, position qui fausse la perception qu’on peut en avoir eu égard à leurs situation et contexte d’origine. Et là, force est de constater les opérations de transformations subies par les planches de bois. Quand Pollock peint à l’horizontale sur le sol, c’est en vue de redresser ensuite la toile pour lui faire rejoindre la verticalité du mur, dans le cadre d’une problématique strictement artistique5 . Mais tel n’est pas le cas de Jeannot, loin s’en faut. Et le spectateur est placé trop loin, debout sur le trottoir, pour laisser imaginer une quelconque restitution de la posture initiale de Jeannot, sauf peut-être pour le panneau bas de droite, qu’on peut approcher de près en grimpant sur le terre-plein devant.

Quoi qu’il en soit, si on fait abstraction de ce triste catafalque gris et des bois dressés à la verticale - élévation qui, il faut le reconnaître, aide au déchiffrage -, et si on accepte de se livrer à l’exercice du long regard, les trois panneaux restent spectaculaires et fascinants, et surtout « parlants », ils résistent au système d’exposition qui, on l’a compris, amoindrissent passablement leur impact.

Mu par une pulsion créatrice et une nécessité intérieure le poussant à extérioriser ses hallucinations, Jeannot, après avoir incisé les lettres de ses mots, les a ensuite comme rivées au bois par les trous qui en ponctuent les graphismes de façon étonnante. Nos yeux, éloignés du drame qui a provoqué ces perforations, peuvent y voir une sorte d’ornementation du lettrage ou d’homogénéisation plastique des panneaux, dotées d’une charge expressive très forte ne serait-ce qu’en raison de la systématisation du procédé : les « rivets » sont des trous, forés on ne sait par quelle technique, mais tous de diamètre identique.

Les lettres O et Q par exemple, sont traitées de manière extrêmement originale, sous forme d’un carré pointe en haut et en bas, et chaque angle est le lieu d’un forage.

Les mots ne sont donc pas écrits à la surface, mais bien dans l’épaisseur du bois, où ils sont arrimés par ces percements, comme si l’homme en les produisant avait cherché à les enfoncer dans l’épaisseur du sol, à passer de « l’autre côté » : l’inconnu, le noir, la nuit…

Alors, oeuvre d’art ou simple expression d’un malade mental ? La « machine à commander le cerveau » peut-elle produire des oeuvres d’art ? Ces débats et polémiques ont largement accompagné la manifestation de la BNF en 2005. Artaud qui crevait et brulait ses dessins a été évoqué à l’appui6 . Et d’autres encore. La question n’est pas là pour nous aujourd’hui : ce qui nous intéresse, ce sont les traces et les effets que « Le plancher » provoque sur celles et ceux qui le regardent, qui s’y attardent, ou qui l’évitent. On ne cherchera donc pas à trancher dans la controverse liée à la valeur artistique ou non. Si pour certains le Plancher fait oeuvre, pourquoi pas - et ces propos n’engagent que leur auteure -. Si pour d’autres il ne dépasse pas l’expression de la souffrance et de l’enfermement, délirante, la façon dont une psychose familiale peut se construire et engendrer de telles déviances et destructions, c’est tout aussi fondé

Une chose est certaine : le Plancher est fait de main d’homme. La charge et l’énergie obsessionnelles dont il témoigne en font un objet réellement digne d’attention et d’étude.

Ce qui fonde une approche qui serait plutôt d’ordre anthropologique.

Cette stèle posthume envers et contre tout - y compris la présentation sujette à caution - conserve une force indéniablement énigmatique, elle nous conduit à nous interroger sur les dérèglements humains et à penser autrement la psychiatrisation. Interrogations d’autant plus brûlantes et motivées que l’hôpital St Anne est à notre porte, est notre voisin, que nous en sommes les mitoyens et que dans ces conditions, nous sommes les premiers à être invités à construire cet « autre regard ».

Souhaitons également que, au lieu d’en faire détourner la vision, comme on la détourne de ce qui dérange ou gène, de ce qui ne doit pas être vu ou su, une valorisation plus adéquate permette à tous d’exploiter la présence du Plancher au sein de notre quartier. Au moins ces quelques mots auront-ils, pour leur modeste part et à titre de proposition, tenté de contribuer à cet éveil « local » de l’attention.

Françoise Julien-Casanova, Août 2016 membre du CDQ.

Texte in extenso dans l’orthographe originaire mais sans les majuscules.

« la religion a invente des machines a commander le cerveau des gens et betes et avec une invention a voir notre vue a partir de retine de l’image de l’oeil abuse de nous sante idees de la famille materiel biens pendant sommeil nous font toutes crapulerie l’eglise après avoir fait tuer les juifs a hitler a voulu inventer un proces type et diable afin prendre le pouvoir du monde et imposer la paix aux guerres l’eglise a fait les crimes et abusant de nous par electronique nous faisant croire des histoires et par ce trucage abuser de nos idees innocentes religion a pu nous faire accuser en truquant postes ecoute ou ecrit et inventer toutes choses qu’ils ont voulu et depuis 10 ans en abusant de nous par leur invention a commande cerveau et a voir notre vue a partir image retine de l’oeil nous faire accuser de ce qu’il nous font a notre insu c’est la religion qui a fait tous les crimes et degats et crapulerie nous en a invente un programme inconnu et par machine a commander cerveau et voir notre vue image retire oeil nous e faire accuser…nous tous sommes innocent de tout crime tort a autrui… nous jean paule sommes innocents nous n avons ni tue ni détruit ni porte du tort a autrui c est la religion qui a invente un proces avec des machines electroniques a commander le cerveau sommeil pensées maladies betes travail toutes fonctions du cerveau nous fait accuser de crimes que nous n avons pas commis la preuve les papes s appellent jean XXIII au lieu de XXIV pour moi XXVI pour paule… l’église a voulu inventer un procès et couvrir les maquis des voisins avec machine a commander le cerveau du monde et a voir la vue image de l oeil fait tuer les juifs a hitler ont inventer crimes de notre procès»

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Plancher_de_Jeannot

- http://paris4philo.over-blog.org/article-11272373.html.

http://www.lexpress.fr/culture/livre/histoire-du-plancher-de-jeannot_822254.html

- Perrine LE QUERREC. 2013. Le plancher. Le Mans, Les doigts dans la prose Editions.

http://lepoignardsubtil.hautetfort.com/archive/2013/05/16/le-plancher-de-perrine-le-querrec.html

- Guy ROUX. 2005. Histoire du plancher de Jeannot. Drame de la terre ou puzzle de la tragédie. Éditions Encre et Lumière, photographies de Françoise Stijepovic, préface d’Alain Bouillet. Le docteur Guy Roux, spécialiste en neuropsychiatrie, est un amateur d’art singulier. Depuis longtemps, il s’attache à rechercher et à étudier l’expression des patients psychiatriques dont il s’efforce de préserver les œuvres (prière d’insérer).

- Ingrid THOBOIS. 2015. Le plancher de Jeannot. Paris, Buchet Chastel, Qui vive.

Crédits photographies : ©fjuliencasanova

Trois des photographies fournies ont été prises au moment de l’installation in situ, en 2007, ce qui a favorisé une approche directe des gravures/bois, laquelle n’est plus possible actuellement, les vitres s’interposant (cf. Vue d’ensemble 2016).

1. Le plancher de Jeannot. Vue d’ensemble, 2007.

2. Le plancher de Jeannot. Vue d’ensemble, 2016

3. Le plancher de Jeannot. Détail, en haut et à droite, 2007

4. Le plancher de Jeannot. Détail, en haut et à gauche, 2007

1 Foyer International d’Accueil de Paris.

2 Association pour la création, diffusion et production de projets artistiques, dissoute en 2011. La mise en valeur ce cette pièce « d’art brut » a d’abord été effectuée pour la Bibliothèque Nationale de France, lors des journées du patrimoine 2005. Elle est ensuite exposée rue Cabanis les 12-13-14 Juin, et installée définitivement fin juin 2007.

3 In Rue89, 7 Juillet 2007, http://paris4philo.over-blog.org/article-11272373.html

4 voir ci-après « En savoir plus ».

5 À ce propos voir par exemple : https://techniquejacksonpollock.wordpress.com/les-all-over-3/

6 Voir par exemple : http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/artaud2.pdf

La rubrique : présentation d’un de nos partenaires

L’association « L’art- en- Lire »

Cette association a été créée en 2002 par Mylène Caillette, auteur de guides sur les sculptures dans les jardins parisiens, dont le but était de faire connaître la sculpture en dehors des musées. L’association a donc proposé des conférences basées sur ses guides pour les adultes dans les jardins parisiens, notamment le jardin du Luxembourg pour la sculpture du XIXème siècle et le jardin des Tuileries pour la sculpture du XVIIIème siècle et pour l’art contemporain.

Pendant plusieurs années, l’association a emmené de nombreux parisiens mais aussi des touristes pour des promenades autour des belles sculptures de ces célèbres jardins.

Puis l’idée d’initier les enfants à la sculpture, de façon ludique et légère, a paru une évidence et l’association s’est tournée vers la Mairie de Paris pour lui proposer des promenades- animations dans les jardins parisiens autour des sculptures pour les enfants des différents centres de loisirs de la ville de Paris.

Une écoute bienveillante de la part de la personne rencontrée a permis de concrétiser ce projet.

Pendant une dizaine d’années, elle a emmené des groupes d’enfants dans le jardin du Luxembourg et dans le jardin des Tuileries. Le matin, l’animation (qui durait une heure et demie) était consacrée aux enfants des maternelles pour lesquels étaient expliqués l’histoire, la représentation proposée par le sculpteur, le matériau utilisé (avec la possibilité de le toucher pour mieux l’appréhender) d’une sélection de sculptures puis un dessin d’une des sculptures était demandé. Tout le groupe, assis sur des chaises, dessinait, d’après modèle, une des sculptures commentées (pour le jardin du Luxembourg, par exemple, c’était le dessin de la statue de Marie de Médicis qu’il fallait réaliser).

L’après-midi c’était au tour des groupes élémentaires pour lesquels les commentaires étaient plus approfondis, il y avait des quiz et des lectures faites par des enfants volontaires (beaucoup se proposaient pour l’exercice) d’après des extraits de textes dont l’auteur était le personnage représenté.

Pour la sculpture d’Ossip Zadkine intitulée « Le poète ou hommage à Paul Eluard » dans le jardin du Luxembourg, par exemple, les élèves étaient invités à lire le poème « Liberté » dans son intégralité et les volontaires ne manquaient pas. Ou bien un extrait d’un livre de George Sand était lu devant la statue de « La bonne dame de Nohant » au jardin du Luxembourg.

L’association, qui est l’un des partenaires du CDQ, a proposé à la Mairie du XIVème arrondissement et dans le cadre de la manifestation « La fureur des mots », une promenade-animation pour les groupes autour d’une sélection de sculptures dans le cimetière Montparnasse ; cette animation fut aussi proposée aux centres de loisirs des écoles du XIVème.

Quant au nom de l’association : « L’art- en- Lire », au vu de ces explications, cela vous parait peut-être plus clair ; « l’art » correspond, bien sûr, aux sculptures et « Lire » aux lectures proposées.

Mylène Caillette membre du CDQ et présidente de l’association.

La rubrique «Au fil de l’eau»

Photo Patrick Fravallo

L’aqueduc romain à Paris

Notre quartier possède encore, et ceci est une vraie chance, un vestige de cet aqueduc construit par les Romains et qui traversait notre quartier ; sur le fronton est inscrit :

« Conduite de l’aqueduc romain de Lutèce ».

Il se trouve Avenue Reille, restauré et maintenant bien protégé par une vitre, vous pouvez l’admirer au numéro 40-42, face au parc Montsouris.

Au deuxième siècle (à l’emplacement du Collège de France) sont construits des Thermes nécessitant une grande quantité d’eau pour alimenter les baignoires et les piscines. Il faut donc trouver un moyen de la faire arriver à Paris.

A la demande de l’empereur Julien, les Romains décident la construction d’un aqueduc destiné à capter les sources de la région de Rungis et d’Arcueil.

Celui-ci, long de seize kilomètres, doit apporter l’eau jusqu’aux Thermes (actuellement le musée de Cluny) et aux établissements publics du quartier latin. Un pont aqueduc est construit à Arcueil afin de la conduire au Petit-Gentilly jusqu’au Château d’eau (aujourd’hui disparu).

Le bassin bâti en moellons, situé à Wissous, et alimenté par les sources environnantes, mesure quatre mètres de côté et un mètre soixante-dix de hauteur. Celui-ci possédait une pente étudiée afin d’assurer un écoulement parfaitement régulier. Il franchissait la Bièvre en aval de Cachan sur le pont aqueduc. L’aqueduc parvenait à Paris par la rive gauche de la Bièvre en traversant Gentilly, après ce parcours de seize kilomètres.

Il était construit en béton dur (composé de chaux et de cailloux) et l’intérieur, couvert de ciment de tuileau rouge. Il était protégé par une couverture en dalles calcaires brutes.

Trois réservoirs munis de trois canalisations pour distribuer l’eau devaient le

composer.

Le premier réservoir servait pour les lavoirs et les fontaines.

Le deuxième envoyait l’eau aux Thermes et la ville en tirait un revenu.

Le troisième servait à alimenter les maisons des particuliers. Cependant ce n’était pas encore l’eau courante ! Chaque famille (aisée ou aristocrate) possédait dans sa maison un petit réservoir en cuivre ou en porcelaine (nommé fontaine). Chaque jour le récipient était rempli et pouvait ainsi laisser couler un filet d’eau. Plus tard, les Romains, voulant augmenter le débit de leur aqueduc, ont ajouté une conduite qui, partant de Rungis, allait jusqu’à Wissous.

L’aqueduc romain est définitivement détruit par les Normands au IXème siècle.

Mylène Caillette membre du CDQ.

Les interviews de Suzy

Suzy rencontre, pour nous, des artistes habitant le quartier et les interroge sur leur vie dans le 14 éme.

Une librairie exemplaire : L’Herbe Rouge

La librairie l’Herbe Rouge se situe au 1 bis rue d’Alésia, dans le 14ème arrondissement mais à la lisière du 13ème, en face de l’Hôpital Ste Anne et à quelques pas de la place Coluche.

Sa devanture - outre les attractifs renouvellements mensuels de la vitrine - se remarque par sa couleur mauve violet sur laquelle se détachent, soulignés en rouge vif, le nom de la librairie et les traits des moulures.

C’est en 1977 que l’Herbe rouge, dont le nom a été emprunté au roman éponyme de Boris Vian, a été créée par trois associés, dont deux, Françoise et Gégène, l’ont tenue et dirigée jusqu’en 2010. C’est la première librairie indépendante spécialisée dans les livres jeunesse, devenue membre de l’Association des Librairies spécialisées jeunesse (1982), association à la fondation de laquelle, au vrai, le couple initiateur a largement participé.

Puis c’est Nelly Bourgeois, l’actuelle libraire, qui a repris le flambeau, aidée dans son projet par ses prédécesseurs qui lui ont facilité la tâche et ont assuré cette reprise dans le cadre d’une amicale complicité.

En effet, très militants et engagés politiquement, les fondateurs exprimaient leurs idées à travers la vie de cette boutique de quartier, conviviale, ouverte sur les initiatives et activités périphériques, sur le quartier et les évènements d’actualité. On sent bien la passion à l’oeuvre derrière la vie d’une telle librairie, derrière ses options et ses modes de fonctionnement. Nelly Bourgeois dit que « Françoise et Gégène ont fait un travail énorme », que lorsqu’elle s’est installée « la clientèle était là », venue parfois d’au-delà du quartier stricto sensu. Elle pense que c’est son « hyper spécialisation » qui vaut son succès à l’Herbe rouge, car dans la pléthore de productions papier aujourd’hui, le lecteur est facilement noyé, voire perdu : dans ces conditions, la sélection opérée par la libraire facilite bien sûr la tâche, les choix opérés en amont permettent aux clients d’être guidés, ceux-ci peuvent aller à la rencontre d’ouvrages qui ont déjà été choisis, triés. En somme, grâce aux conseils et aux options préalables, découverte et bonheur de lire sont au rendez-vous.

Effectivement, si la librairie offre un très ample choix de livres et d’ouvrages qui - on l’a dit - vise le public des enfants, avec le désir revendiqué de favoriser la littérature jeunesse de qualité, d’inciter les jeunes publics au plaisir de la lecture, les lecteurs adultes ne sont pas pour autant écartés. Car des ouvrages et revues sont soigneusement proposés à leur attention, tant parmi les auteurs classiques que parmi les auteurs et illustrateurs contemporains. Cet ensemble est accompagné d’un grand choix de jeux pour premier et autres âges, de marionnettes et d’objets divers, parmi lesquels on est toujours assuré de trouver, si besoin, le petit cadeau adéquat et à prix abordable que l’on cherchait, la petite surprise ludique ou aimablement distrayante.

Ce qui frappe lorsqu’on pousse la porte et que l’on franchit le seuil de la boutique, c’est la densité des livres et des objets qui habitent et recouvrent les étagères et les présentoirs. Pas un coin qui échappe à cette concentration ! Même le plafond est exploité : des mobiles y sont installés. Et c’est autant de promesses et de surprises ménagées. Cette ambiance engendrée par un lieu « plein », rempli, sans vides bien que tout y soit remarquablement ordonné, est probablement aussi une des raisons qui explique la fascination éprouvée par petits et grands : une intimité est de la sorte construite entre les livres et nous, à hauteurs variées suivant la génération à laquelle on appartient. Pour les deux-trois ans, c’est à la hauteur adéquate, encore près du sol ; pour moi adulte, c’est à portée de main et à vue de nez.

Le 13 Juillet dernier, j’ai rencontré Nelly Bourgeois qui a bien voulu répondre à mes questions et avec qui j’ai pu converser, dans les marges laissées libres par les entrées et sorties des clients. Les éléments rapportés ici proviennent tous de la conversation in situ que nous avons eu ce jour-là.

Quand je la questionne sur l’implantation locale de ses activités, et les raisons du succès de l’Herbe rouge sur le long terme, à l’heure où le petit commerce a plutôt tendance à disparaître, mon interlocutrice répond : « Tant dans la partie 14ème que dans la partie 13ème, en fait, il n’y a pas de concurrence, il n’y a ni librairie générale, ni librairie spécialisée aux alentours proches. Pour trouver un livre il faut remonter sur Denfert-Rochereau, la place d’Italie ou de l’autre côté du métro aérien… J’ai travaillé dans d’autres quartiers, mais la clientèle ici est diversifiée, très familiale et de niveaux sociaux variés. Il y a aussi les passants, cette partie de la rue est une voie où des trajets s’effectuent. De surcroît, j’ai la chance d’avoir l’hôpital Ste Anne en vis-à-vis, ce qui amène de nombreux chercheurs, qui passent commandes, des malades, et le personnel soignant également. Les écoles… c’est en vérité bien plus les parents ! C’est très différent selon les familles. Pour certains, il y a l’achat régulier, ritualisé, une fois par semaine, pour d’autres c’est à l’occasion des anniversaires, surtout le samedi…La génération qui vient acquiert de nouvelles habitudes, il sera plus difficile d’intégrer le livre face à l’emprise des technologies nouvelles, mais « l’objet livre » reste. On garde un bel objet, le livre jeunesse est ce bel objet, un souvenir qui marque, avec un papier spécial, une odeur, une texture ».

FJC : Avez-vous déjà eu des contacts avec le Conseil de Quartier ou une autre instance de même type ?

NB : Deux personnes sont passées pour me solliciter quant à ma connaissance d’auteurs du quartier. C’était pour une opération au parc Montsouris, en Juin dernier je crois. J’ai recommandé deux auteurs, qui sont venus ensuite me remercier, ils étaient ravis ! Sinon, soyons clairs, mon rôle n’est pas de participer à un Circul’livres, mais de vendre des livres, nous sommes donc dans des positions de complémentarité.

J’ai aussi d’excellents rapports avec la bibliothèque Marina Tsvetaïeva qui est presque ma voisine (sise rue de la Santé, partie 13ème). Les bibliothécaires viennent s’informer sur mes sélections, lorsqu’elles le peuvent, mais n’ont pas la possibilité de m’acheter pour la bibliothèque de la Ville de Paris qui a sa propre centrale d’achat. C’est une relation de proximité, agréable et désintéressée. Il m’est arrivé de faire des animations, comme début Juin, dans une école. J’ai eu aussi un beau partenariat avec une école de la rue Antoine Chantin, et le travail des enfants a été exposé pendant un mois dans la vitrine. C’était un travail sur le métier de libraire, chacun exprimait ce que le libraire ou le livre représentait pour lui. Il y avait la fabrication du livre, le métier de libraire, la chaîne du libre et la libraire choisie.

Pour un futur proche, la Cité universitaire m’a proposé de participer à une manifestation, un Salon avec tables de vente, et j’ai accepté.

Et puis aussi, via l’Association Janush Korczak, je fournis aux écoles les livres qui sont distribués pour l’élection du prix annuel organisé par l’Association »…

Pendant notre conversation, une cliente est entrée. Elle regarde ici et là, touche où son oeil broute le matériel mis à disposition. On sent qu’elle est intéressée. Je l’interpelle espérant avoir un partage stimulant et suis amplement récompensée de cette idée : c’est une institutrice motivée et passionnée, qui est entrée par hasard en attendant sa « belle soeur », elle ne connaissait pas l’endroit et y déniche, entre autres, un ouvrage qu’elle n’arrivait à se procurer nulle part ailleurs. « J’ai vraiment bien fait de passer par ici ! Je trouve que l’essence de la libraire, c’est cela ! Tout le monde peut fouiller, il y a déjà des sélections marquées, il y a un mélange de BD, de romans graphiques, d’ouvrages. Il en faudrait une comme cela dans chaque quartier ! » (sic).

Le mot de la fin appartiendra donc à cette jeune femme, qu’elle en soit ici remerciée : elle a d’instinct souligné la chance qu’a notre quartier de posséder sur son territoire cette Herbe rouge : une libraire exemplaire, où se marient les doux usages d’antan et la contemporanéité des usages présents. « L’essence de la librairie » a-t-elle dit.

Que Nelly Bourgeois soit aussi remerciée de m’avoir accueillie, au nom de

« La Souris d’eau » et d’avoir accepté de se prêter au jeu des questions et réponses.

Dates et horaires : Lundi, de 13h à 19h30 ; du mardi au samedi, de 10h à 19h30

Françoise Julien-Casanova- Paris, Août 2016 membre du CDQ.

Photos Françoise Julien-Casanova

La rubrique : les actualités

Peinture de l’escalier de la rue des artistes

Dans le premier numéro de « La souris d’eau », nous avions commenté la peinture d’un portrait de Coluche, faite par les artistes Zag et Sia sur l’escalier rue Lemaignan.

Sur ce même thème qui pourrait s’intituler « Les escaliers du XIVème et les artistes », nous retrouvons Zag et Sia.

Poursuivant leur travail d’anamorphose (procédé par lequel la peinture ne se verra sous son véritable aspect que sous un certain angle), ils ont peint, en juin 2016, un toboggan, sur l’escalier de la rue des artistes. Partant du haut de cet escalier, il le descend en serpentant pour terminer sa course tout en bas.

Trois bandes de couleur verticales, passant du bleu-vert sombre au vert clair le colorent jusqu’à la petite plate-forme de couleur rouge qui le termine.

Sur celle-ci, un enfant tout de bleu vêtu, chaussé de baskets de même couleur, semble avoir terminé sa glissade puisque ses deux mains tiennent les bords du toboggan, comme s’il se relevait. Mais ceci n’est peut-être qu’une envie inassouvie ou une interdiction bravée, puisque des cordelettes posées horizontalement, à espaces réguliers, tout le long du toboggan semblent interdire toute descente.

Cela ressemble fort à un joli clin d’œil au parc Montsouris tout proche où, dans les aires de jeux, les enfants se retrouvent et sont toujours prêts à aller contre les règles.

Merci aux deux artistes de nous offrir une œuvre ludique où le spectateur aurait peut-être, lui-aussi, envie de descendre un escalier par le biais d’un petit toboggan.

Mylène Caillette membre du CDQ.

Photo Patrick Fravallo

La rubrique alerte dernière minute : sous les pavés la plage

Le réalisateur oscarisé Michel Hazanavicius a choisi le 14 éme et la semaine calme du 15 Aout pour tourner des scènes de son nouveau film « Le Redoutable » où il y dépeint la relation entre Jean Luc Godard (Louis Garel ) et l’actrice Anne Wiazemsky (Stacy Martin)

Comme L’action se déroule en 1968, notre quartier s’est retrouvé plongé pendant une semaine dans la chaude atmosphère de Mai 68.

Plus de 500 figurants jouant les rôles des étudiants et des CRS se sont retrouvés face à face, boulevard Raspail, place Denfert Rochereau, rue Victor Considérant et avenue

Denfert Rochereau.

Les voitures années 60, les camions de CRS d’époque, les affiches appelant aux rassemblements, les drapeaux rouges ……… rien ne manquait pour replonger les plus anciens 48 ans en arrière.

Pour le besoin du film des pavés ont même été arrachés (mais pas lancés.)

En Aout, Paris se transforme régulièrement en un immense plateau de tournage. Selon la mairie de Paris plus de 100 films ont été tournés cet été dans la capitale. La ville de Paris est assez arrangeante pour les tournages. Non seulement le cadre est exceptionnel mais la ville offre des avantages fiscaux et déroule le tapis rouge pour attirer des équipes de productions nationales et internationales.

Des belles images de Paris attireront toujours des touristes du monde entier.

Patrick Fravallo

Photos Patrick Fravallo

Suzy a ouvert sa boite à archives et a trouvé cette photo de 1949.

Reconnaissez-vous et savez-vous situer ce lieu disparu du 14 éme ?

Ecrivez à Suzy pour lui soumettre vos propositions :

cdqmontsouris@online.fr

Réponse dans notre prochaine parution.

La boîte à archives

Solution de la boîte à archive du numéro 2

Réponse de la photo-mystère, la photo était prise à l’angle de la rue St Gothard et de la rue d’Alésia.

Rédacteur en chef

Mylène Caillette

Personnes ayant participé à ce numéro

Luc Facchetti, Patrick et Baptiste Fravallo,Françoise Julien-Casanova, Joëlle Nafziger, Franck Layré-Cassou.

Mail : cdq.montsouris@online.fr

Le site de la mairie : mairie14.paris.fr

Ce journal représente la libre expression des auteurs et les articles n’engagent que leur seule responsabilité.